Wenn Sensoren im Körper bei Krebs Alarm schlagen

Krebs-Alarm

Krebs-Alarm

Sensoren im Körper, die Krankheiten wie Krebs frühzeitig aufspüren, Nano-Implantate, die effektiv zur Behandlung von chronischen Krankheiten eingesetzt werden: Das, was jetzt noch nach Zukunftsmusik klingt, könnte in einigen Jahren Wirklichkeit werden.

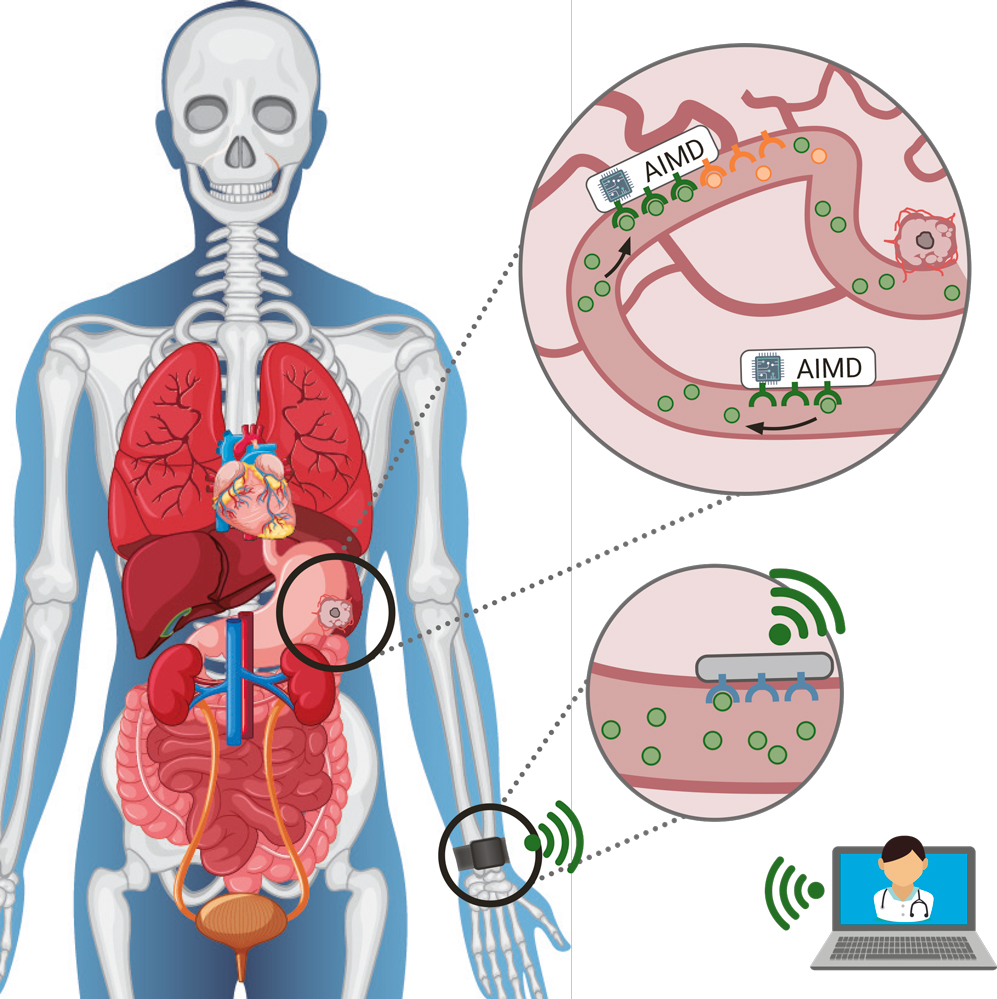

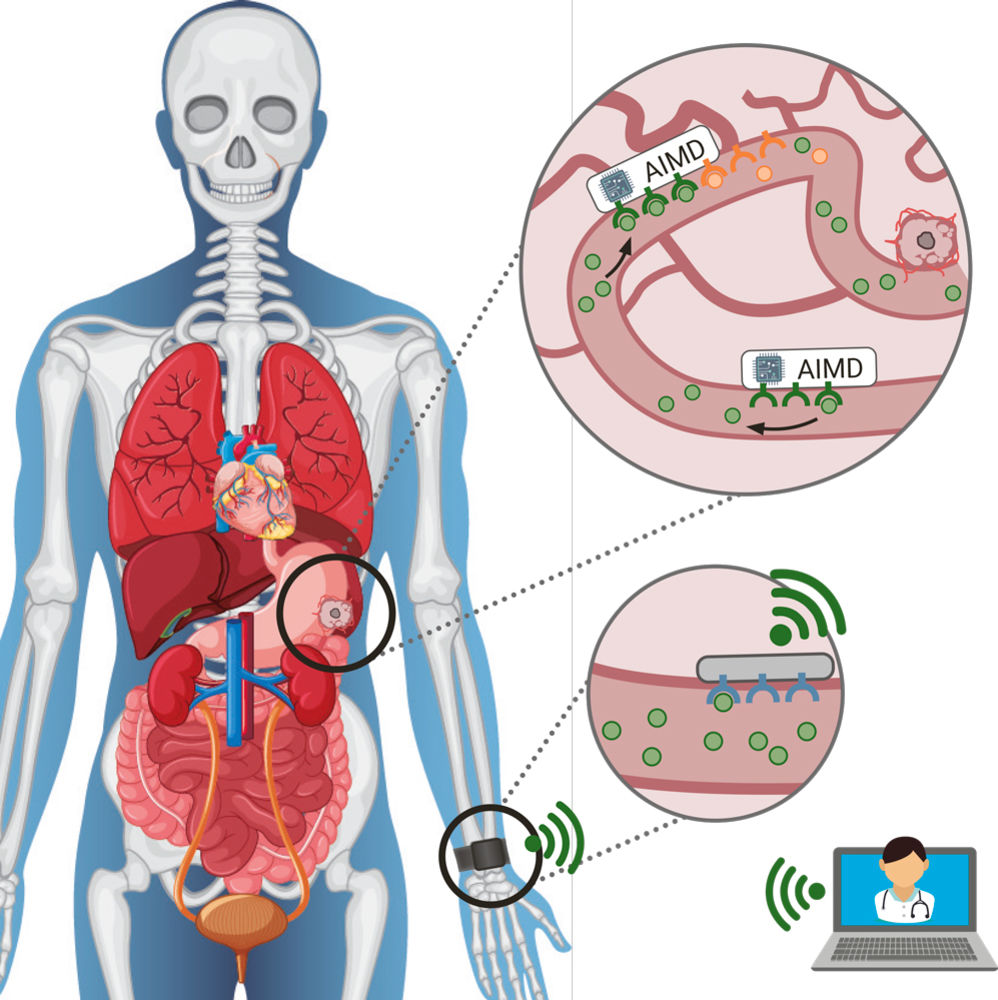

Das Stichwort zur Umsetzung dieser Vision, die das Gesundheitssystem verändern könnte, lautet molekulare Kommunikation. Dabei handelt es sich um ein neues Konzept der Informationsübertragung für aktive implantierte Geräte (Active Implantable Medical Device – AIMD). Im Gegensatz zu bereits etablierten AIMD wie Herzschrittmachern sind bei der molekularen Kommunikation nicht etwa elektromagnetische Wellen für den Informationsaustausch zuständig, sondern Moleküle. So könnte etwa ein Implantat für die frühzeitige Erkennung eines Rezidivs bei bösartigen Tumoren darauf trainiert sein, schon einen leichten Anstieg von Tumormarkern zu erkennen und daraufhin ein spezielles Signalmolekül in den Blutstrom abgeben. Im Idealfall ließe sich dieses Molekül im Anschluss ohne Blutentnahme nachweisen, vielleicht sogar über optische Sensoren in Wearables wie einem Fitnessarmband oder einer „smarten“ Uhr. Diese Form der Früherkennung brächte Vorteile für die Erkrankten (weniger invasive Eingriffe, schnellerer Behandlungsbeginn, bessere Heilungschancen) und könnte teure Mehrfachuntersuchungen verhindern.

AIMD im Einsatz heute

Bereits heute sind verschiedene AIMD im Einsatz. Bestens bekannt sind implantierte Herzgeräte, die die Aktivität des Herzmuskels durch elektrische Impulse koordiniert zur Kontraktion stimulieren oder lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen durch einen Stromstoß beheben. Verfügbar sind auch Neurostimulatoren, die elektrische Signale mit geringer Amplitude über eine oder mehrere Elektroden an verschiedene Stellen des Gehirns übermitteln. Sie können etwa zur Behandlung von Bewegungsstörungen, wie sie bei der Parkinson-Krankheit auftreten, genutzt werden. Ein weiterer Einsatzbereich sind die sogenannten „Drug Delivery Systeme“, die mithilfe einer implantierten Pumpe und eines Katheters Medikamente direkt im Zielbereich abgeben und so etwa die Medikamentendosis und unerwünschte Wirkungen reduzieren können.

Diese AIMD waren und sind ein Fortschritt für die Medizin, allerdings haben sie einige Nachteile. So sind sie bislang hauptsächlich batteriebetrieben, was eine bestimmte Größe der Geräte erfordert. Die Batterien müssen zudem in bestimmten Abständen gewechselt werden, was in der Regel den Austausch des gesamten Geräts erfordert. Auch müssen AIMD mit externen Ressourcen kommunizieren, um Daten zu übertragen oder gesteuert zu werden. Die Kommunikation erfolgt drahtgebunden oder drahtlos. Drähte sind dabei eine häufige Quelle für chirurgische Probleme, Infektionen, Brüche und elektrisches Rauschen. Bei der drahtlosen Kommunikation hingegen können Daten verloren gehen. Denn das die AIMD umgebende biologische Gewebe dämpft elektromagnetische Wellen. Ein weiteres Problem: Die drahtlose Kommunikation erfordert viel Energie.

Das ERMES-Projekt untersucht wie mehrere AIMD innerhalb des Körpers zukünftig mittels Molekülen kommunizieren können, um so zum Beispiel Krankheitsausbrüche zu erkennen und an externe Geräte zu melden.

Herausforderungen der molekularen Kommunikation

Ein internationales Forschungskonsortium setzt nun auf alternative Kommunikationsmethoden. Das EU-Projekt ERMES (Information Transfer between Medical Doctors and Implanted Medical Devices via Synthetic Molecular), das sechs Forschungseinrichtungen aus Deutschland, Finnland, Frankreich und Italien umfasst, will bis 2028 neue Wege finden, auf denen AIMD Informationen untereinander und mit der Umgebung austauschen können. Hier kommt die molekulare Kommunikation ins Spiel, die für die Informationsweitergabe innerhalb des Körpers ideal wäre. ERMES geht im April 2025 an den Start und wird von der Universität Catania koordiniert. Von deutscher Seite sind drei bayerische Forschungseinrichtungen beteiligt: die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), die Universität Regensburg und die Technische Hochschule Deggendorf (THD).

Die an ERMES beteiligten Institute wollen erforschen, wie Signalmoleküle, die von Sensoren oder anderen AIMD ausgeschüttet werden, sich im Körper ausbreiten. Bei Streuungsverlusten müssten unter Umständen weitere Sensoren implantiert werden, die beim Zusammentreffen mit den Signalmolekülen wie Dominosteine angestoßen werden. Diese Sensoren könnten dann ebenfalls Botenstoffe ausschütten und ihnen den Weg zu einem Gateway ebnen, das die Information nach außen weitergibt. Dafür entwickelt der Lehrstuhl für Digitale Übertragung an der FAU geeignete computergestützte Kommunikationsmodelle, welche die „Reise“ der Botenstoffe vom Sender zum Empfänger simulieren. Die Universität Regensburg und THD ermitteln, wie sich Botenstoffe in biologischem Gewebe verhalten und ob die Vorhersagen der Computermodelle genau sind. Das sollen Experimente an der Aderhaut von befruchteten Hühnereiern und an toten Ratten zeigen. Dadurch wird auch das 3R-Prinzip zum ethischen Umgang mit Tierversuchen umgesetzt, das heißt, Versuchstiere, wo möglich, zu ersetzen und so wenig Versuchstiere wie möglich zu verwenden. Außerdem müssen passende Signalmoleküle gefunden und hergestellt werden. Sie müssen sich von Botenstoffen des Körpers unterscheiden, sodass es nicht zu einem falschen Alarm kommen kann. Zudem arbeitet ERMES an Systemen, die in den Körper eingebracht werden und die Signalmoleküle ausschütten, zum Beispiel, wenn sie einen Tumormarker detektieren. Es ist also noch ein längerer Weg, bis solche Konzepte am Menschen eingesetzt werden können.

Herkömmliche AIMD müssen derzeit möglichst nahe der Organe implantiert werden, die sie überwachen sollen. Mithilfe der molekularen Kommunikation soll sich auch das ändern. Zwar ist die Konzentration der krankheitsspezifischen Moleküle in der Nähe der betroffenen Organe am größten, doch durch geeignete Konzepte der molekularen Kommunikation sollen sich auch kleine Konzentrationen in weiterer Entfernung messen lassen. Auf diese Weise könnte etwa ein erneuter Krankheitsausbruch sehr schnell erkannt werden. Ob solche Geräte dauerhaft oder nur für begrenzte Zeit implantiert würden, hinge dann davon ab, ob zum Beispiel Krankheitsparameter, wie bei chronischen Krankheiten, der ständigen Überwachung bedürfen oder Messungen nur für kurze Zeit – etwa für die Krankheitsnachsorge – nötig sind.

Datensicherheit und Schutz vor Hackern

Signalmoleküle sind bei der molekularen Kommunikation die Informationsübermittler. Sie zeigen an, dass medizinischer Handlungsbedarf besteht. Die Informationen müssen jedoch auch bei der Ärztin/beim Arzt ankommen. Dafür ist eine Schnittstelle, ein sogenanntes Gateway notwendig, das die Moleküle – eine Information auf der Nano-/Mikroskala – empfängt und dieses Signal in ein weiteres Signal umwandelt, das von einem externen Gerät gemessen werden kann. Das könnte zum Beispiel ein Implantat unter der Haut sein, das ausgelesen werden kann, oder auch ein Wearable, das beim Empfang der Information eine Warnung gibt. ERMES untersucht deshalb auch neuartige Kommunikations- und Sensor-Konzepte zur Verständigung zwischen AIMD und zwischen AIMD und der Außenwelt.

Hier ergibt sich ein weiteres Problem für ERMES: das der Datensicherheit. Es muss sichergestellt werden, dass die sensiblen Gesundheitsdaten, vor allem aber die Gesundheit der Patientinnen und Patienten, geschützt werden. Wie bei jeder Netzwerk- und Kommunikationstechnologie werden auch bei der molekularen Kommunikation Hacker versuchen, das System anzugreifen und persönliche Informationen auszulesen. Die Gefahren steigen, wenn die Technologie Marktreife erlangt und weitreichende Anwendung findet. Für die Patienten könnten etwa Angriffe auf die AIMD schwerwiegende Folgen haben. Würden zum Beispiel AIMD beeinträchtigt, die die Freisetzung von lebensnotwendigen Medikamenten steuern, könnte dies zu immensen gesundheitlichen Folgen, unter Umständen sogar zum Tod führen. Während es Konzepte zur sicheren Kommunikation bei anderen Kommunikationsmethoden (Mobilfunk) und bei der Gesundheitsüberwachung bereits gibt, müssen sie für die Kommunikation von AIMD mithilfe von Molekülen noch entwickelt werden.

Vom Internet of Things zum Internet of Bio-Nano-Things

Auch das Projekt „Internet of Bio-Nano-Things (IoBNT)“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird und an dem die FAU ebenfalls maßgeblich beteiligt ist, beschäftigt sich mit der Frage, wie physiologische Abläufe nach außen kommuniziert werden können. Gemeinsam mit sechs weiteren deutschen Forschungseinrichtungen entwickeln die Forschenden vom Lehrstuhl für Digitale Übertragung eine Kommunikationsplattform zwischen Nanogeräten im menschlichen Körper und Gateways, die den biologischen Bereich des menschlichen Körpers mit dem digitalen Bereich der 6G+-Netze verbinden soll. Diese Plattform könnte dann zum Beispiel in der individualisierten Medizin eingesetzt werden.

Kontrollbesuche in der Arztpraxis etwa wären unter Umständen nur dann nötig, wenn die Nanogeräte Unstimmigkeiten ans IoBNT melden. Das IoBNT könnte Medizinerinnen und Medizinern so auf lange Sicht die Arbeit erleichtern.

Autorin & Autoren.

Dr.-Ing. Maximilian Schäfer 1

Professor Dr.-Ing. Robert Schober 1

Professorin Dr. Silke Härteis 2

Professor Dr. Thiha Aung 3

1

Lehrstuhl für Digitale Übertragung

Friedrich-Alexander-Universität; Erlangen-Nürnberg

Cauerstr. 7, 91058 Erlangen

www.idc.tf.fau.eu

2

Professur für Molekulare und Zelluläre Anatomie

Universität Regensburg; Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg

3

Professor für Operative Medizin

Fakultät für Angewandte Gesundheitswissenschaften

TH Deggendorf; Dieter-Görlitz-Platz 1, 94469 Deggendorf

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: